拔罐当成“排湿神器”,罐印越黑,仿佛身体里“湿毒越多、拔得越干净”。门诊里也常听到:一次不黑是“没拔到位”,越黑越说明“问题严重”。专业角度看,这是一种误读。罐印的深浅,首先和负压强度、停留时间、皮肤厚薄、毛细血管通透性有关,更和你的体质相关;它并不是“毒素排出来”的成就勋章。尤其是那些一拔就紫黑、且退得慢的人,往往不是湿气重,而是气血亏虚、微循环差,皮下渗血更明显,颜色自然深、恢复自然慢。

一、为什么“越拔越黑”?先从身体的底层逻辑说起

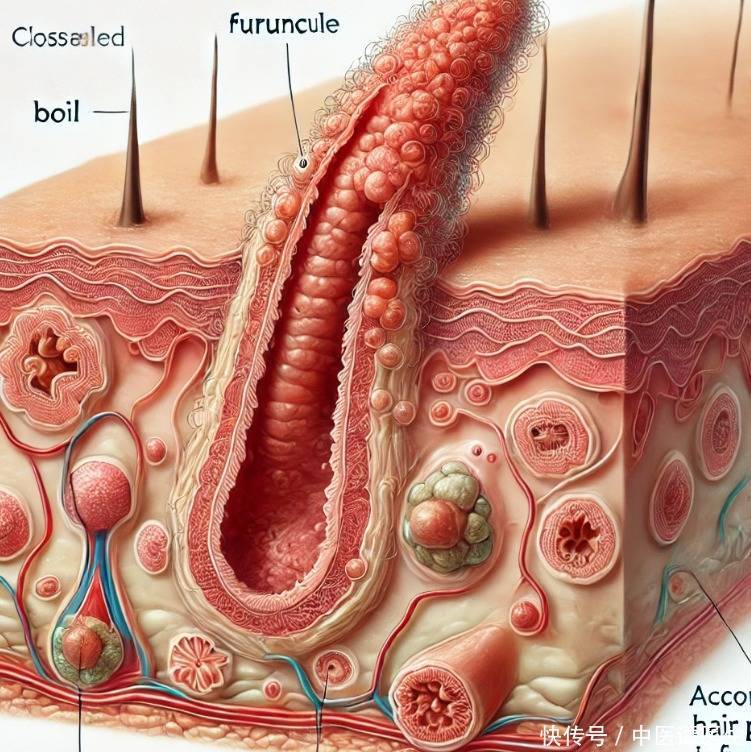

拔罐本质是负压刺激,瞬间让皮下毛细血管扩张、红细胞外渗,这些血红蛋白在皮下分解,会出现从紫红→紫黑→淡黄的自然代谢过程。若负压过强、时间过久,或在骨点明显、皮薄区反复拔,渗血会更明显,颜色更深、恢复更慢。更关键的是体质差异:气血不足的人,血行无力、肌肤失养,毛细血管脆、再生代谢慢——同样的手法,罐印更深更久;而湿重的人未必“越黑越快”,反而可能是沉、黏、退色慢但并不一定“黑”。因此,颜色深浅不是“排了多少湿”的刻度,而更像是你皮下微循环和修复能力的一面镜子。

二、总把“黑印”当成排湿,容易忽视的真相

把黑当“毒”,最容易导致两个误区:第一,盲目加量——更大负压、更长时间、更频繁地拔,结果皮肤反复损伤、出现水疱、结痂、色沉,甚至留下触痛硬结;第二,忽视体质——明明是困倦乏力、面色淡、唇甲色浅、冬天手脚冷、容易心悸盗汗的“气血亏虚型”,却只想靠拔罐“把湿气拔走”。久而久之,身体的能量更亏,修复更慢,罐印当然更黑、更久。真正的专业做法,是先辨体质、后定手法:气血不足者,拔罐要“轻、短、稀”,更要把重点放在睡眠、饮食、情绪和适量运动上,让身体“有油有水”去自我修复,而不是一味追求“黑印子”。

三、这些生活信号,提示你可能是“气血亏虚”

如果你符合以下日常状态,就要对“越拔越黑”保持警惕:起床后很久才“开机”,下午一到就犯困;刷牙时牙龈容易出血、伤口好得慢;爬两层楼就心跳加快、气短不耐事;脸色偏黄或偏白、唇色淡、眼睑苍白;女性月经量少、色淡、有时伴头晕心悸;长期节食减肥、熬夜、情绪紧绷、咖啡当水。上述人群的共同点是“供养不足、修复变慢”。当你这样的体质频繁拔罐,皮下渗血多、代谢慢,印记自然深、停留久。此时与其追求“黑得漂亮”,不如先把作息和饮食补起来,把身体的“底气”养足。

四、别急着拔的几种情况与更安全的做法

这几类场景,建议暂缓或慎行:发热、感染急性期;皮肤破溃、湿疹渗出、大面积晒伤;妊娠期腰腹部;严重贫血、血小板低或正在使用抗凝药;糖尿病足、感觉差的肢端;放化疗期间或刚手术恢复期。即便适合拔,也请做到:①力度宜轻不宜猛,新手或体弱者以轻负压、5–10分钟起步;②部位轮换,避免在同一区域短期反复“轰炸”;③间隔至少72小时以上,待颜色明显变淡再考虑下一次;④术后别用力搓洗、烫洗,24小时内避免风寒直吹;⑤更重要的是在“罐外修复”:规律睡眠、适量走路与力量训练、足量优质蛋白与富含铁/叶酸/维B12的食物,必要时在医生指导下针对性补益。中医思路上,气虚者宜健脾益气、血虚者宜养血活血,但不建议自配方药,需规范辨证。

五、如果已经“越拔越黑”,怎么办?

先停下频繁的“拉扯”,给皮肤一个完整恢复期。观察罐印的变化节律:一般3–7天逐渐变浅属正常;若超过一周仍紫黑明显、伴触痛硬结,或出现水疱、破溃、渗液,请及时就医排查。可以用手机定点拍照,记录颜色变化,避免凭感觉误判。接下来,把重点放到“养”:补觉比补罐更重要;中午20分钟小憩胜过多拔一次;每周两次力量训练,让外周血液“自己会跑”;餐盘里有蛋奶豆鱼、深色蔬菜与适量全谷;情绪管理不上头,少一点“拧巴”,身体就多一点修复的窗口。等气血渐足、肤温回升、手脚变暖、精神变好,你会发现,就算偶尔拔一次,印子也没那么“爱发脾气”了。

拔罐是老方法,但用得是否得当,关键不在“黑不黑”,而在“你是谁”。把罐印当成绩,会把身体推向误区;把罐印当信号,才是与身体合作的开始。当背上一次次“越拔越黑”,更像是身体在说:“我现在没那么多力量,请你先补给我,再来谈刺激。”我们不否认拔罐在缓解肌肉紧张、改善局部血流方面的价值,但它从不是万能钥匙。真正的修复,离不开作息、饮食、运动与情绪这四条“地线”。与其盯着皮肤表面的颜色,不如问问自己:最近睡得好吗?吃得踏实吗?心里松一松了吗?当这些归位,气血有了底,拔罐只是“锦上添花”,而不是“以黑为荣”。愿你学会与身体和解,用更温和也更有效的方式安全证券配资论坛,走出“越拔越黑”的循环。

悦来网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。